チャットボットの導入方法・選び方を解説!無料のサービスも紹介

更新日 2025年04月27日

チャットボットの導入期間は、一般的に1週間から3ヶ月ほどです。しかし、導入方法や選び方を誤ると、予想以上に時間がかかることがあります。せっかく業務効率化や顧客対応の自動化を目指して導入するチャットボットも、スムーズに運用できなければ期待していた効果を得ることができません。

そこで本記事では、チャットボットの導入方法と選び方を徹底解説。無料で試せるおすすめのチャットボットも紹介しています。チャットボットを効率的に導入したい方はぜひ最後までご覧ください。

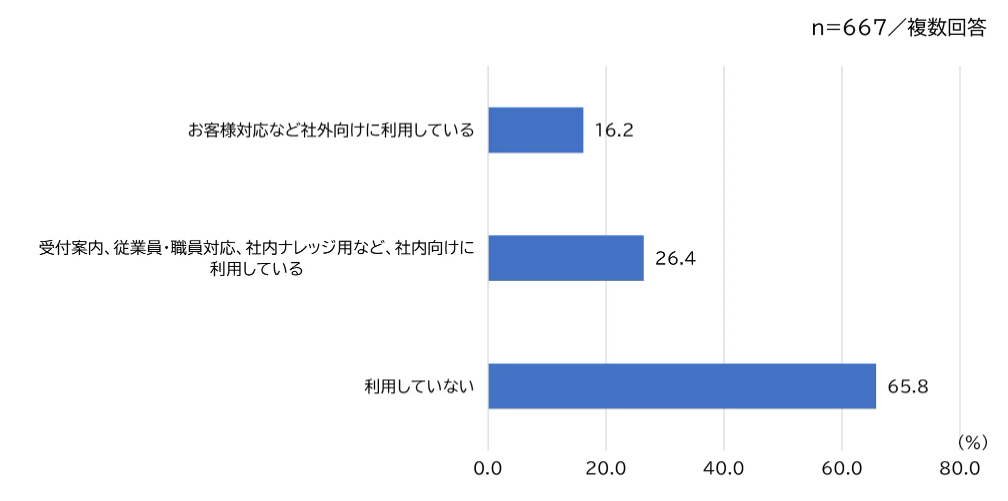

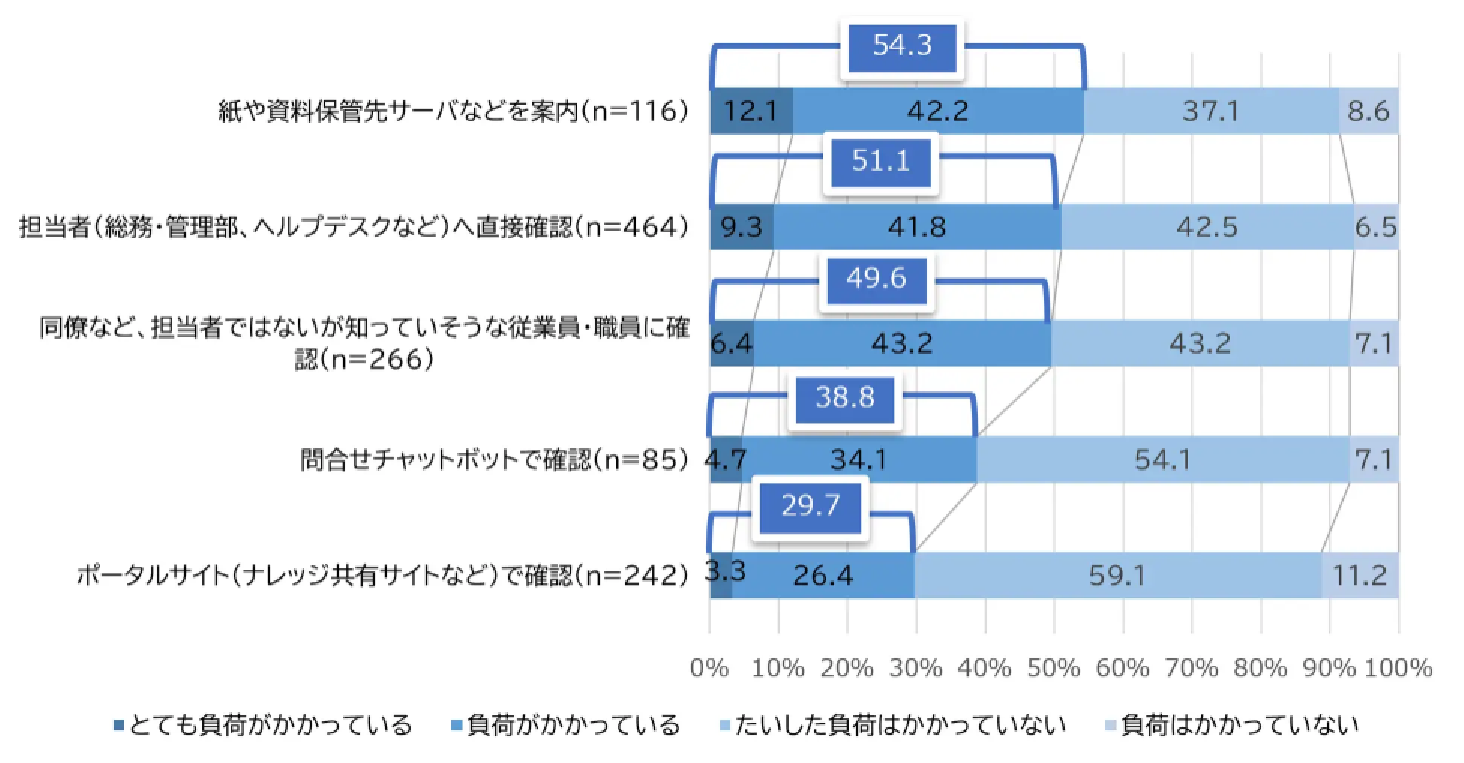

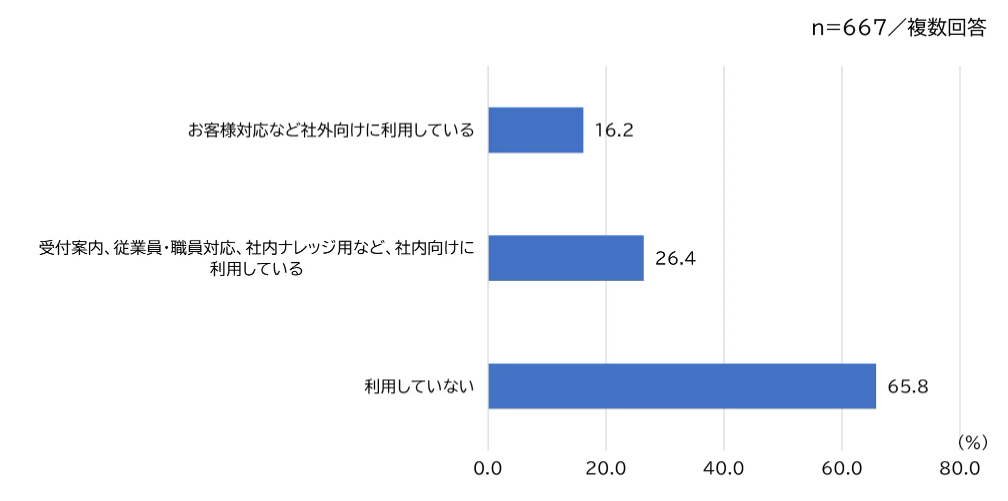

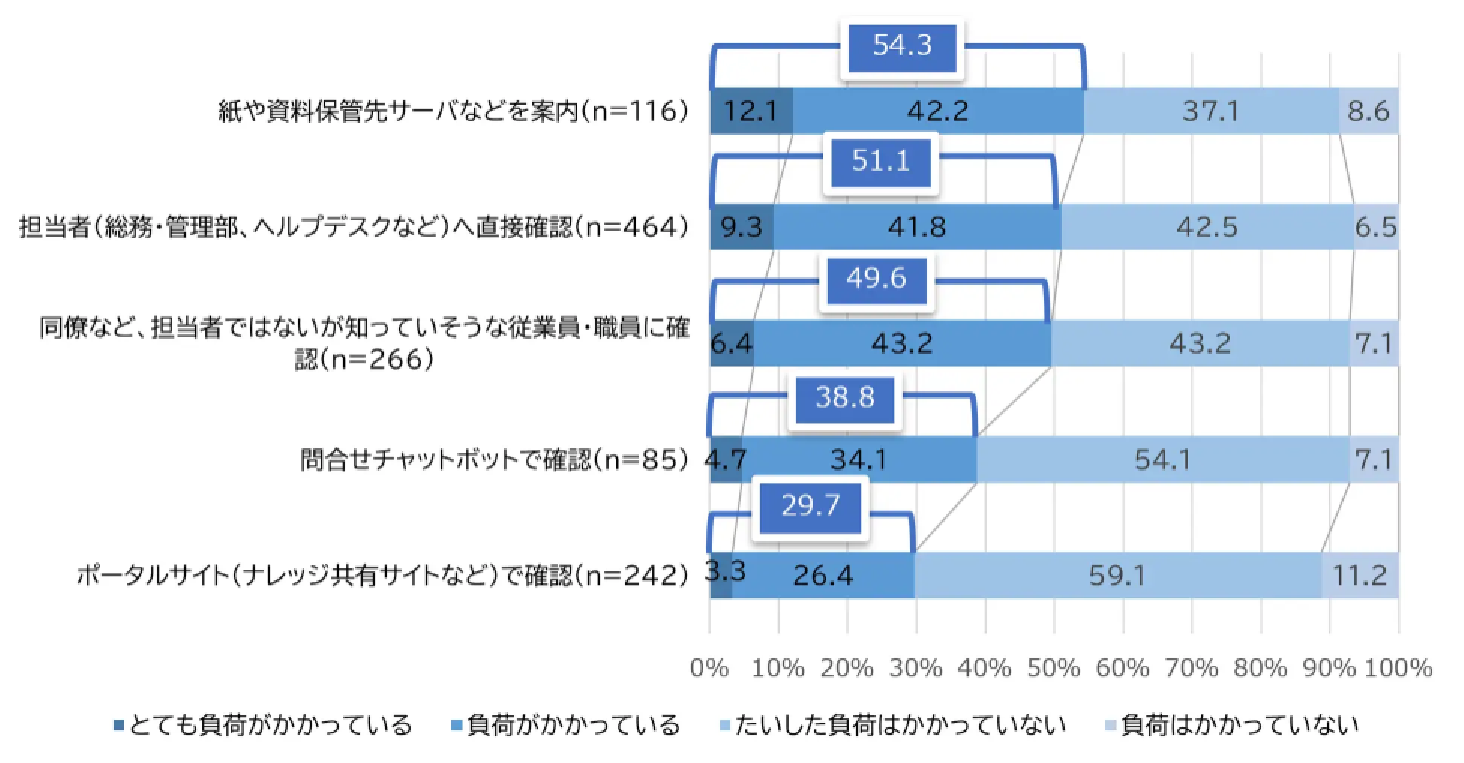

チャットボットとは、ユーザーからの問い合わせに対してリアルタイムで回答できるシステムのことです。サポートスタッフを配置する必要がなく、24時間365日いつでも対応できるメリットがあります。近年、「カスタマーサポート」や「社内問い合わせ対応」の自動化のため、チャットボットの導入を進める企業が増えてきています。アルプス システム インテグレーション株式会社の調査によると、Microsoft 365を活用している企業では、社内向けチャットボットの導入率が26.4%に達しています。

出典:PRTIMES『ALSI 社内問い合わせ対応とその自動化に関する利用実態調査を発表』

また、問い合わせ対応の際、チャットボットを利用することで、担当者に直接確認する場合と比べて業務負担が低減されることがわかりました。実際、「チャットボットで確認」は業務負荷が38.8%と比較的低く、効率的な情報取得が可能であることが示されています。こうしたデータからも、チャットボットの導入は効率化に有効であると��いえるでしょう。

まずここでは、チャットボットの導入方法を解説します。

- チャットボットの導入目的を整理する

- 設置プラットフォームを選定する

- 運用体制を構築する

- チャットボットを比較選定する

- 提供会社に連絡し無料トライアルを試す

- FAQとシナリオ作成する

- 社内にチャットボット導入を周知する

- 本格運用を開始する

まず、チャットボットを導入する目的を明確にしましょう。よくあるチャットボットの導入目的は以下の通りです。

チャットボットのタイプ | よくある導入目的 |

社内向け | ・従業員からの問い合わせ対応を自動化したい・社内ナレッジを共有して、教育コストを削減したい |

顧客向け | ・LINEを使って、新規顧客を獲得したい・商品購入後の質問対応を自動化したい |

まずは、「誰向け」にチャットボットを導入したいのか明確にしてから、チャットボットの候補を絞ります。

次に、チャットボットの設置プラットフォームを選定します。

導入目的 | 設置プラットフォーム例 |

|---|

社内向け | ・Slack・Microsoft Teams・LINE WORKS |

顧客向け | ・ホームページ・ECサイト・LINEトーク画面・Facebook Messenger |

社内向けのチャットボットは、従業員が日常的に使用しているSlackやMicrosoft Teamsといったチャットツールへの設置がおすすめです。普段から使い慣れているプラットフォームに設置することで、チャットボットの利便性をさらに高めます。

一方で顧客向けのチャットボットは、多くの企業がホームページやECサイトに設置し、顧客対応の自動化を進めています。また、LINEやFacebook Messengerといった��メッセージングアプリに設置することで、顧客とのエンゲージメントを高めることも期待できます。いずれの場合でも、チャットボットの導入目的を明確にしておくことが重要です。なお、設置プラットフォームは各サービスによって異なるため、導入時には注意が必要です。

チャットボットを導入するには、社内で運用体制を構築する必要があります。担当チームを決め、チャットボットの設定や運用メンテナンスを行う体制を整備することで、スムーズな運用が可能になります。また、チャットボットの定期的な改善も重要なので、提供会社のサポート体制があるかどうかを確認しておきましょう。

市場には多くのチャットボットが存在するため、自社に最適なサービスを見つけるために比較選定が必要です。機能、価格、カスタマイズ性、サポート体制など、複数の観点から検討し、自社のニーズに合ったチャットボットを選びましょう。

比較選定後、提供会社に連絡し、無料トライアルを試すことで実際の使い勝手を確認できます。無料トライアルは、チャットボットが自社の業務フローに適しているかを判断する有効な手段です。期間中にチャットボットの操作性(管理者側・顧客側)やQ&A設定テスト、回答精度の確認を行い、導入後の運用イメージを具体化しましょう。無料トライアル中に検証しておくことで、導入後のミスマッチを軽減できます。

なお、提供会社に連絡せずに無料トライアルで試せるチャットボットもあります。(本記事の「チャットボットレビュー」で解説しています)気軽に試せるメリットがあるので、ぜひ利用してみてください。

チャットボットの効果を最大化するためには、FAQとシナリオの作成が欠かせません。よくある質問に迅速に対応できるよう、事前にFAQを充実させ、シナリオを準備することで、ユーザーの満足度を向上させられます。AIによる学習機能を活用し、シナリオを最適化していくことも重要です。

チャットボットの本格導入に向けて、運用テストは欠かせません。その際、従業員がチャットボットの目的や機能を理解し適切に活用できるよう、操作説明会を実施しましょう。これにより、社内での円滑な利用が促進され、導入効果を高めることができます。

準備が整ったら、いよいよチャットボットの本格運用を開始します。初期運用時には、定期的なモニタリングやフィードバックの収集を行い、改善点を随時修正していくことが大切です。継続的な改善により、チャットボットのパフォーマンスを向上させ、ユーザーの満足度も高まります。

チャットボット導入までにかかる時間は、1週間~3ヶ月ほどです。

期間 | 社内の状況 | チャットボット作成方法 |

|---|

~1週間ほど | 既にQ&Aや社内ナレッジがまとめられている | ファイルアップロードのみでチャットボットが作れる |

~3ヶ月ほど | Q&Aや社内ナレッジがまとめられていない | AI学習など、提供会社とやり取りをしながら作成する |

チャットボットの導入で最も時間と手間がかかるのは、適切な回答を提供するためのQ&A設定です。もし既に顧客対応用のQ&Aや社内ナレッジが整備されている場合、わずか1週間ほどでチャットボットを稼働させることが可能です。

一方で、Q&Aの作成ゼロから始める場合や、AIの学習プロセスを提供会社とともに進める場合、導入までに3ヶ月ほどかかることもあります。導入するチャットボットの種類によっても、効率化の度合いに差が出るため、ツールの比較選定は最も重要なフェーズになります。

ここでは、チャットボットの選び方を解説します。チャットボット導入時は、以下の点を確認しましょう。

- シナリオ型かAI型か|生成AI型も要チェック!

- 十分なサポート体制があるか

- 無料トライアルで試せるか

- システム連携できるか

チャットボットの種類は、「シナリオ型」と「AI型」、そして「生成AI型」の3種類��に大別されます。「シナリオ型」は、あらかじめ登録されたシナリオに沿って、ユーザーの質問に回答するタイプです。事前に用意した内容を確実に回答させたい場合におすすめです。

一方で、「AI型」は人工知能を搭載しているタイプ。AIが過去の質問を学習することで、表記ゆれや複雑な質問への対応など、回答精度を向上させる特長があります。ユーザーの質問に柔軟に回答できる点がメリットです。

近年では、生成AI機能を搭載した「生成AI型」のチャットボットも登場しています。シナリオやFAQコンテンツを用意することなくリアルタイムで質問に対する回答を生成できるため、初期設定にかかる工数を大幅に削減できるメリットがあります。現在話題のChatGPTはAPIが公開されているため、自社サイトのチャットボットとして導入することも可能です。ただし導入する際には、ChatGPTをWebサイトに組み込むための技術や、回答を最適化させるためのプロンプトエンジニアリングの知識が必要となります。

チャットボットを選ぶ際に重要なのが、サポート体制の確認です。初期導入やメンテナンスのサポート、トラブル発生時の対応スピード、継続的なサポートがあるかを確認することで、導入後も安心して運用を続けられます。特に、AI学習やシナリオの整備を手厚くサポートしてくれる提供会社を選ぶことで、回答精度の向上もスムーズに進められます。充実したサポート体制を持つチャットボットを選ぶことで、トラブルやメンテナンスに悩まずに長期的な業務効率化を期待できます。

チャットボットを比較する際には、無料で試せるツールを選ぶことが重要です。本格導入前に実際に使ってみて機能や使い勝手を確認することで、自社のニーズに合っているかを判断できます。無料トライアル期間中には、インターフェースの使いやすさ、回答スピードや精度などを確認すると良いでしょう。特に、質問に対して矛盾した回答がないか、有人対応への切り替えをスムーズにできるかもチェックポイントです。無料トライアルを活用することで、顧客対応を効率化できるチャットボットかどうかを見極められます。

チャットボット導入時には、連携できるシステムの確認も重��要です。チャットボットと連携できる代表的なシステムは以下の通り。

- LINE

- LINE Works

- Slack

- Microsoft Teams

- WhatsApp など

特にメッセージングアプリとの親和性が高く、多くのチャットボットでシステム連携できる仕様になっています。集客のためにLINEマーケティングを行いたい方や、社内問い合わせの自動化のためにMicrosoft TeamsやSlackと連携させたい方など、さまざまな用途で利用可能です。

一方で、連携できるシステムは各サービスごとに異なります。そのため、チャットボット導入時には、「どのシステムと連携できて、どのプラットフォームにチャットボットを設置できるか」必ず確認しましょう。

ここでは、おすすめのチャットボットを比較します。各サービスの月額料金、無料トライアル・デモの提供状況を比較した以下の表をご覧ください。

サービス名 | 月額料金 | 無料トライアル |

|---|

Zendesk suite | 55ドル~ | あり |

Tebot | 9,800円~ | あり |

PKSHA Chatbot | 要問合せ | デモあり |

sinclo | 要問合せ | 14日間 |

Hubspot | 要問合せ | あり |

hitobo | 要問合せ | あり |

チャネルトーク | 2,700円~ | 14日間 |

Officebot | 要問合せ | デモあり |

GoQSmile | 10,000円~ | 20日間 |

(価格は税抜き)

おすすめのチャットボットには、無料デモか無料トライアルが用意されています。本格導入前に画面の見やすさや質問に対する回答の精度などを事前に確かめることができます。導入後のミスマッチを避けるためにも、ぜひ積極的に試してみてください。

ここでは、2024年最新のチャットボットおすすめ7選を紹介します。各ツールの特徴をまとめていますので、比較選定の参考にしてください。

- Zendesk suite

- Tebot

- PKSHA Chatbot

- sinclo

- Hubspot

- hitobo

- チャネルトーク

Tebot

株式会社アノテテ

出典:Tebot https://anotete.co.jp/tebot/

Tebot(ティボット)は、株式会社アノテテが提供するチャットボットです。150社以上の企業の声を参考に開発されており、「Webからのリード獲得約240%増」、「お客様窓口の業務負担約30%減」、「よくある社内問い合わせ30%~50%自動化」といった多くの実績をあげています。

他社と比較したおすすめポイントは、顧客からの質問に柔軟に対応できる機能を搭載している点。登録したQ&Aの「表記ゆれ対応」や、関連した回答を複数表示させる「回答サジェスト」、Q&Aデータを登録しなくてもリアルタイムで質問に対する回答を生成できる「生成AI機能」を搭載しています。顧客のニーズに柔軟に応えることで、顧客満足度向上が期待できます。

また、Tebotはカスタマイズ性も高く、企業のニーズに合わせた独自のフローチャートや応答��シナリオを柔軟に設定できます。特定の顧客層や業種に特化したユーザーからの質問にもスムーズに対応することで、企業のブランドイメージを強化し、顧客との信頼関係を深める効果も期待できるでしょう。

主な機能

- 有人対応機能

- CSVインポート(取込)機能

- CSVエクスポート(取出)機能

- チャット履歴のメール送信機能

PKSHA ChatAgent

株式会社PKSHA Technology

出典:PKSHA ChatAgent https://aisaas.pkshatech.com/chatbot/

PKSHA Chatbot(パークシャ チャットボット)は、株式会社PKSHA Communicationが提供するチャットボットです。国内シェアNo.1の実績を持ち、主にカスタマーサポートや社内問い合わせの自動化を支援しています。導入企業は金融機関を中心に100社以上、自動応答による対応件数を300%向上させた実績もあります。

他社と比較したおすすめポイントは、チャットボットの日本語認識精度。自社開発のAIエンジンにビッグデータを活用した辞書データを搭載しており、一般的な言い回しや業界別の言い回し、表記揺れも認識して自然な会話を実現します。言葉遣いや質問のバリエーションにかかわらず、的確な回答を提供することで顧客満足度を高めます。

また、ダッシュボードには多くの導入実績に基づいて開発された「分析機能」を搭載。専門知識がなくても顧客サポートの分析・改善ができる仕様になっています。誰でも簡単に操作可能なため、業務の属人性が解消され、チーム全体で一貫した対応が可能になります。

主な機能

- 導入支援・運用支援あり

- 有人対応機能

- サポート担当者の割り当て機能

- メールサポートあり

sinclo

メディアリンク株式会社

出典:sinclo https://sinclo.medialink-ml.co.jp/

sinclo(シンクロ)とは、株式会社エフ・コードが提供するチャットボットです。様々な業種で導入されており、導入企業は800社以上と業界トップクラスの実績を誇ります。

sincloのおすすめポイントは、シンプルでわかりやすい管理画面。ノーコード対応で運用の手間を削減でき、マニュアルなしでも直感的に操作可能。導入後のスムーズな運用を実現します。

またsincloは、顧客側も使いやすい仕様になっています。たとえば、購入画面で入力する住所やメールアドレスなどの情報は、メールの「署名」をコピペするだけで入力完了。顧客の負担を減らすことでストレスを軽減し、結果的にコンバージョン率(CVR)の改善も期待できるでしょう。

主な機能

- 有人対応機能

- チャットサポートあり

- CSVインポート(取込)機能

- メールサポートあり

hitobo

アディッシュ株式会社

出典:hitobo https://hitobo.io/

hitobo(ヒトボ)は、アディッシュ株式会社が提供する社内向けチャットボットです。Microsoft Teams上に設置可能��で、社内向けチャットボットとして利用できます。従業員の自己解決を促進することで、教育コストの削減に貢献します。

他社と比較したおすすめポイントは、「ChatGPT(GPT-4o mini)」でQ&Aを自動生成できる点。Webサイト、PDFファイル、Word、Excel、PowerPointといった社内データから、ChatGPTを使ってQ&Aを自動生成。社内データをチャットボットにすぐに反映できます。

またhitoboでは、柔軟に回答する『生成AI型』と、確認済みの回答をする『シナリオ型』を切り替えて利用可能です。質問内容に合わせて「解決力重視」か「正確性重視」か選択することで、従業員は最適な回答を迅速に得ることができ、管理者は対応業務を削減できます。

主な機能

- 有人対応機能

- CSVインポート(取込)機能

- ログの管理機能

- テキストフォームの作成機能

チャネルトーク

株式会社Channel Corporation

出典:チャネルトーク https://channel.io/ja

チャネルトークは、株式会社Channel Corporationが提供する顧客対応向けのチャットボットです。業界問わず多くの企業で導入されており、その実績は17万社以上を誇ります。

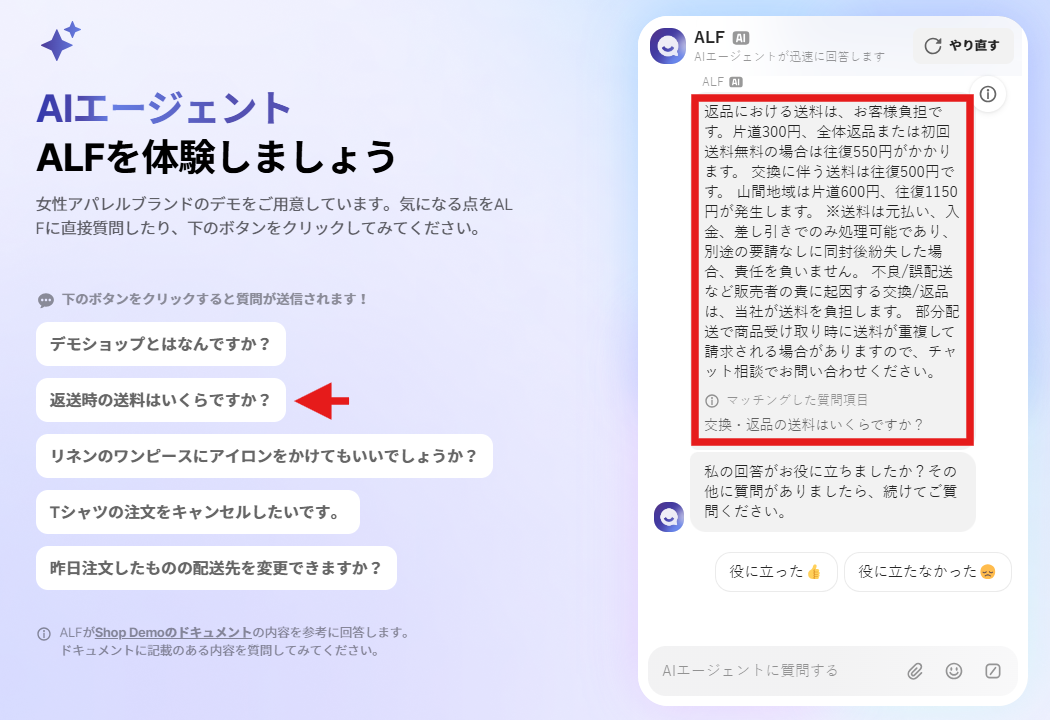

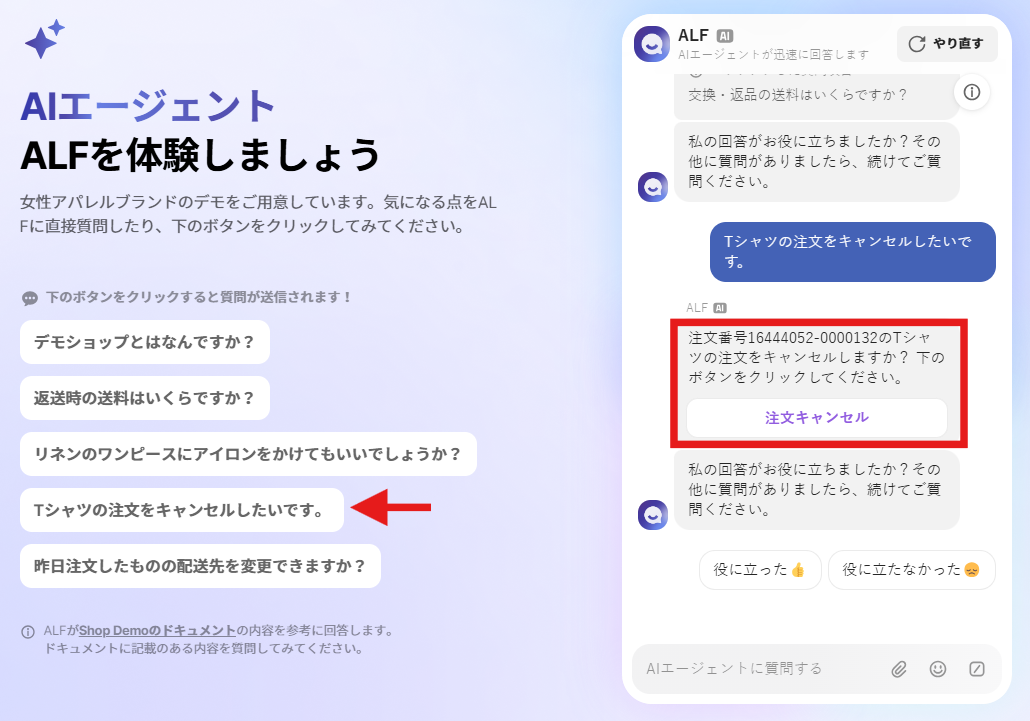

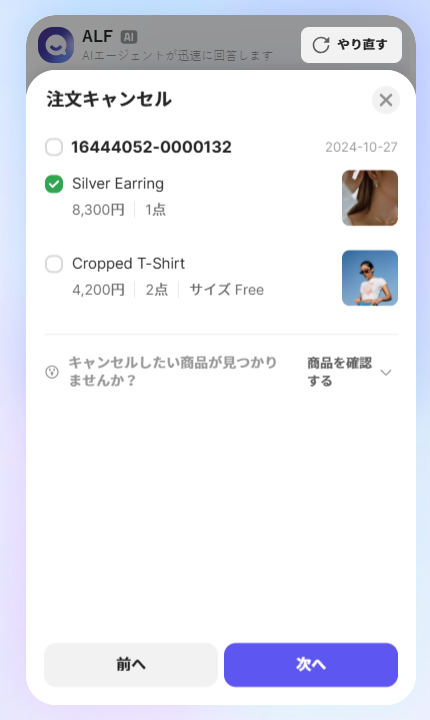

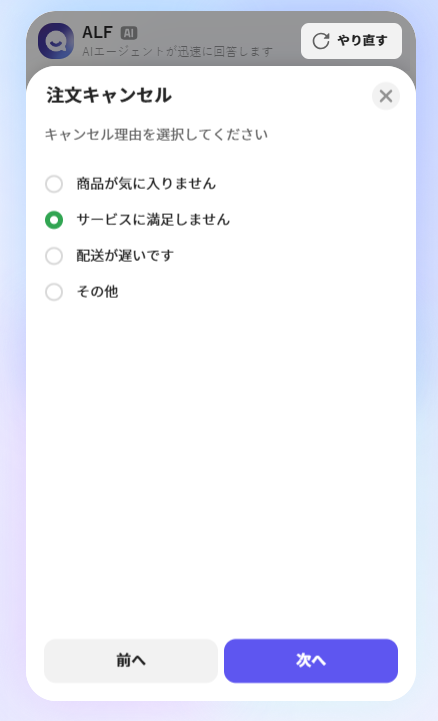

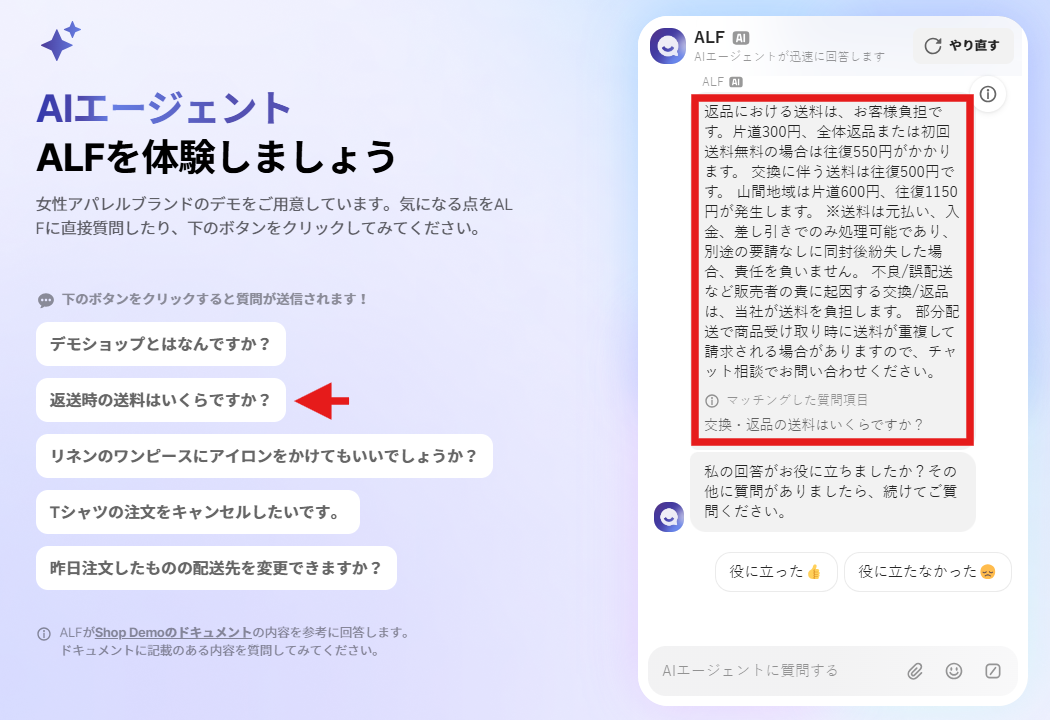

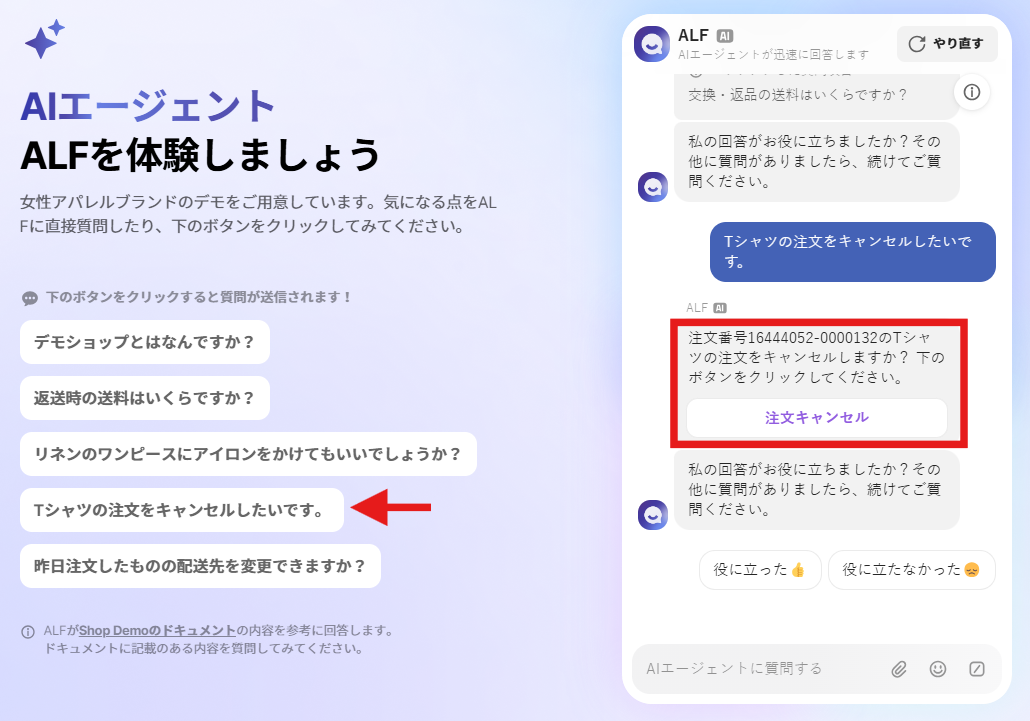

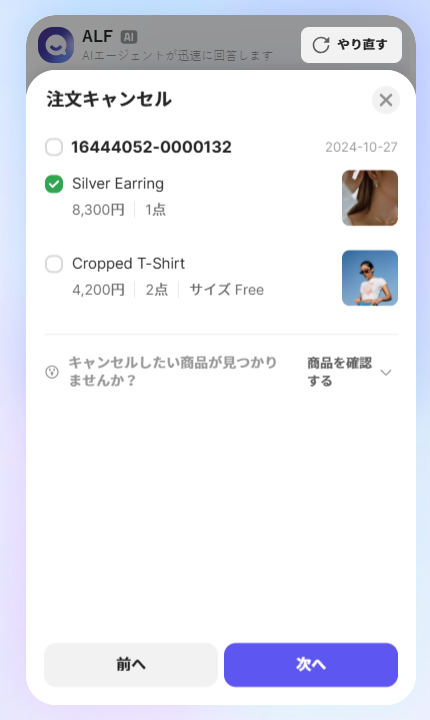

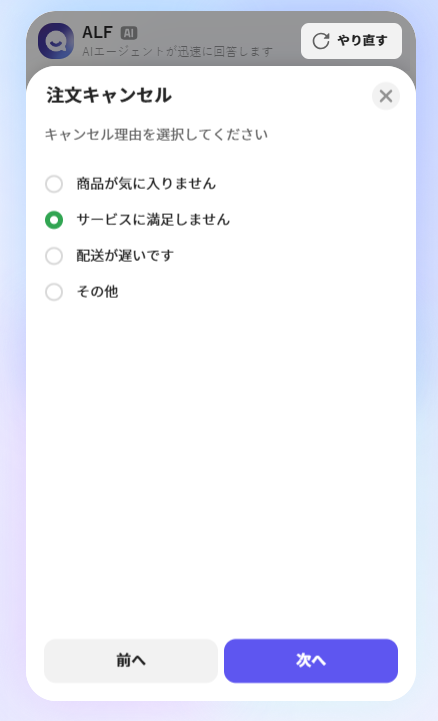

チャネルトークのAIエージェント「ALF」は、ユーザーからの問い合わせに対して適切な提案ができます。たとえば、「発送予定日の確認」や「注文キャンセル」といった要望に、ボタン一つで実行可能なコマンドを表示し、ユーザーが簡単に操作できる環境を提供します。これにより、問い合わせにかかる時間が短縮されます。

また、ALFは顧客の問い合わせ内容に応じて、返品対応やクレーム対応など重要度が高い場合には自動で有人対応へ切り替える機能を搭載しています。重要な問い合わせを迅速にオペレーターに繋ぐことで、顧客からの信頼を維持し、よりスムーズな顧客体験を提供します。

主な機能

- 導入支援・運用支援あり

- 有人対応機能

- クラウド(SaaS)

- サポート担当者の割り当て機能

ここでは、LINE連携可能の無料で使えるチャットボット2選を紹介します。

OfficeBot

ネオス株式会社

出典:OfficeBot https://officebot.jp/

OfficeBot(オフィスボット)は、ネオス株式会社が提供するチャットボットです。2016年のサービス提供開始から、多くの評価を得ています。LINE・LINE Worksと連携可能で、事前に回答を設定できる「FAQ学習AI」や「ドキュメント学習AI」を搭載。さらに、会話ログ機能、選択肢ボタンや外部リンクボタンなど多彩な機能を搭載しています。

他社と比較したおすすめポイントは、チャットボットの作りやすさ。社内データをまとめたPDF、パワーポイント(.pptx)、ワード(.docx)エクセル(.xlsx)といったファイルをアップロードするだけで、社内データを学習したチャットボットが完成します。

たとえば、「社内規定用チャットボット」を従業員からの問い合わせ対応に活用したり、営業職の製品知識向上のために「製品マニュアル用チャットボット」を作成するといった使い方ができます。従業員の教育コストを大幅に削減できる点が大きなメリットです。業務効率化とコスト削減を両立することで、企業全体の生産性向上が期待できるでしょう。

主な機能

- 社内向けFAQ

- キーワード検索

- 自動応答機能

- アクセス状況分析

GoQSmile

株式会社GoQSystem

出典:GoQSmile https://goqsmile.com/

GoQSmile(ごくースマイル)は、株式会社GoQSystemが提供するチャットボットです。Webサイトへの設置はもちろん、Yahoo!ショッピング、au PAYマーケットにも設置できます。さらに、 LINE公式アカウント、Facebookとの連携も可能。身近なアプリと連携することで、ユーザーとの関係構築の強化につなげられます。

GoQSmileは教えた通りに回答する「シナリオ型」のチャットボットで、利用者の質問に対して事前に設定した流れ通りに回答します。管理者の意図しない回答はしないため、正確で一貫性のある対応が可能です。

万が一、チャットボットが回答できない場合は、有人チャットにスムーズに切り替えられるため、途切れることなく顧客対応ができます。さらに、チャットボットが回答できなかった質問は後から一括登録可能。効率的にデータを蓄積し、継続的な見直しによってチャットボットの精度を向上できます。自動対応の幅が広がることで、業務の効率化やコスト削減にも大きく貢献します。

主な機能

- 有人対応機能

- 導入支援・運用支援あり

- チャットサポートあり

- メールサポートあり

ここでは、実際にチャットボットを使ったレビューをまとめています。まずは、「チャネルトーク」のチャットボット「ALF」のおすすめの使い方を紹介します。

チャネルトーク公式サイトにて、「女性アパレルブランドサイト」用に作成されたALFのデモを体験できます。

出典:チャネルトーク公式サイト

まずは、選択肢ボタンをクリックすることで、ALFが回答してくれます。

『返送時の送料はいくらですか?』という質問に対しても詳細な回答が得られました。事前に登録されたFAQに従って回答しています。

また、回答内容へのフィードバックも収集可能です。「役に立たなかった」が多い回答内容は、FAQを修正して回答精度を高めることができます。

次に、「注文キャンセル」の場合の操作を見ていきます。

商品番号の入力な��ど煩わしい操作がなく、問い合わせから注文キャンセルまでストレスなく進められました。

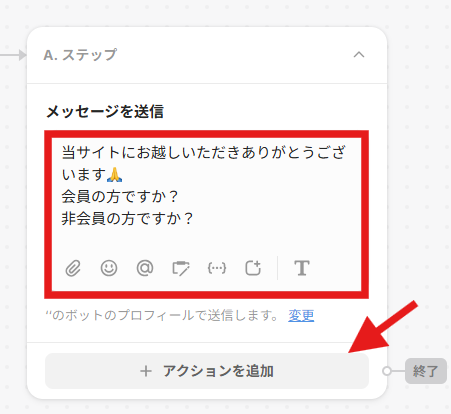

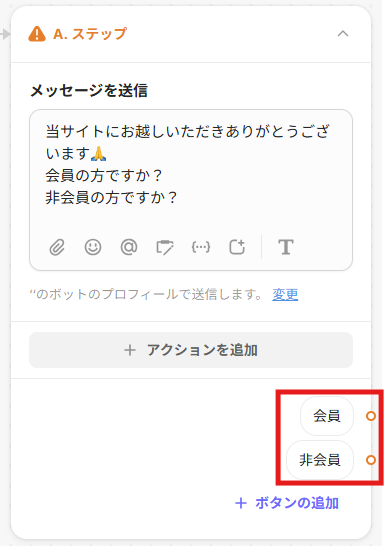

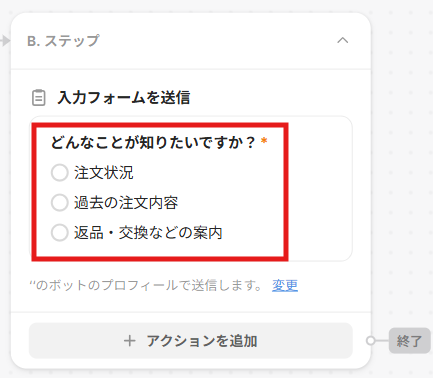

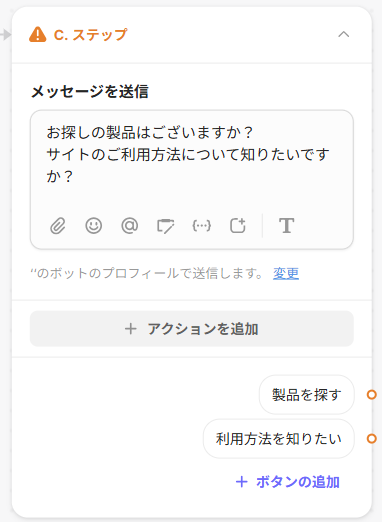

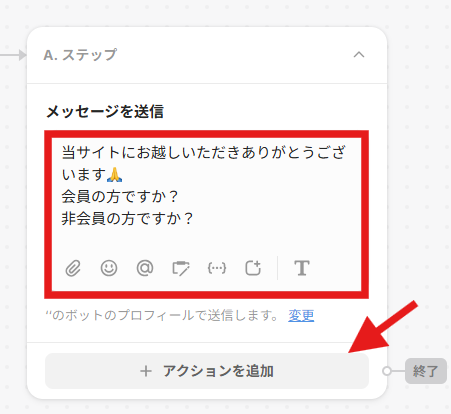

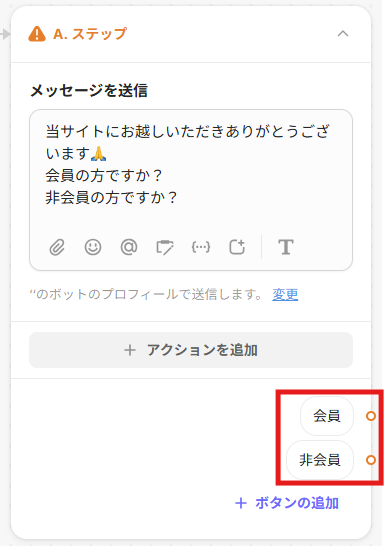

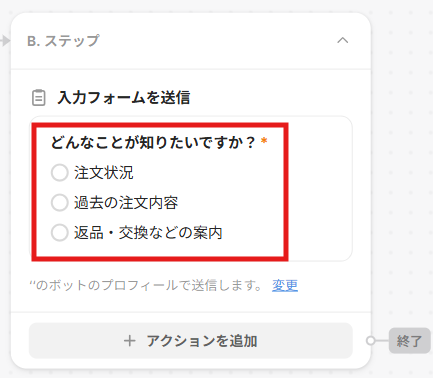

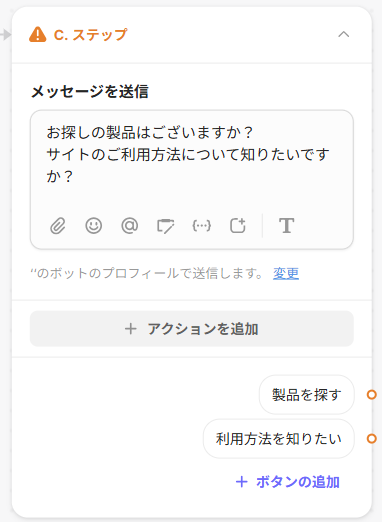

続いて、チャネルトークでチャットボットを作成します。「ワークフロー」から対応フローを作っていきます。

まずは、チャットボットを開いたときの対応方法を指定します。多彩なコンテンツアクションの中から、回答内容にあったものを選択できます。ここでは、「メッセージを送信」を選択しました。

自由にテキストを入力した上で、さらにアクションを追加できます。

さらに、『会員』を選択した場合と、『非会員』を選択した場合のそれぞれの対応フローを作成できます。

【『会員』を選択した場合】

【『非会員』を選択した場合】

質問によって、ラジオボタンや入力フォームを適切に設置することで、ユーザーが質問しやすいチャットボットが完成します。

チャネルトークを使った感想は以下の通りです。

- 回答が速い

- 直感的な操作で簡単にチャットボットを作れる

「チャネルトーク」は、回答が速く、顧客はストレスなくスムーズに回答を得られる点が大きな魅力だと感じました。直感的な操作でチャットボットが簡単に作れるため、専門�知識がなくても手軽に利用できます。さらに、入力フォームやラジオボタンなど豊富な装飾機能も搭載しており、ユーザーが問い合わせやすい環境を提供できるため、顧客満足度の向上につながると感じました。

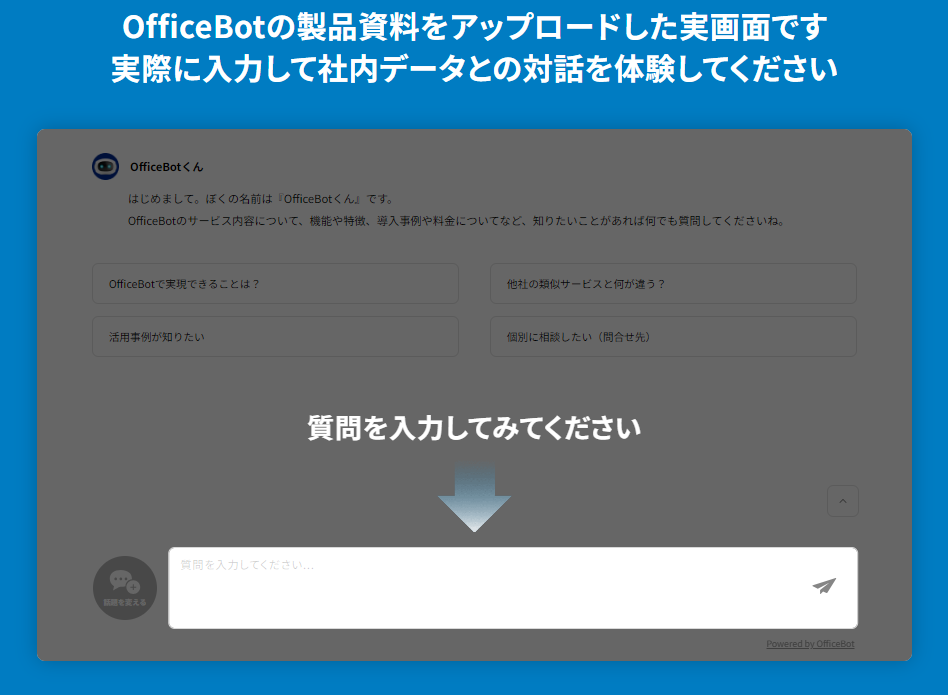

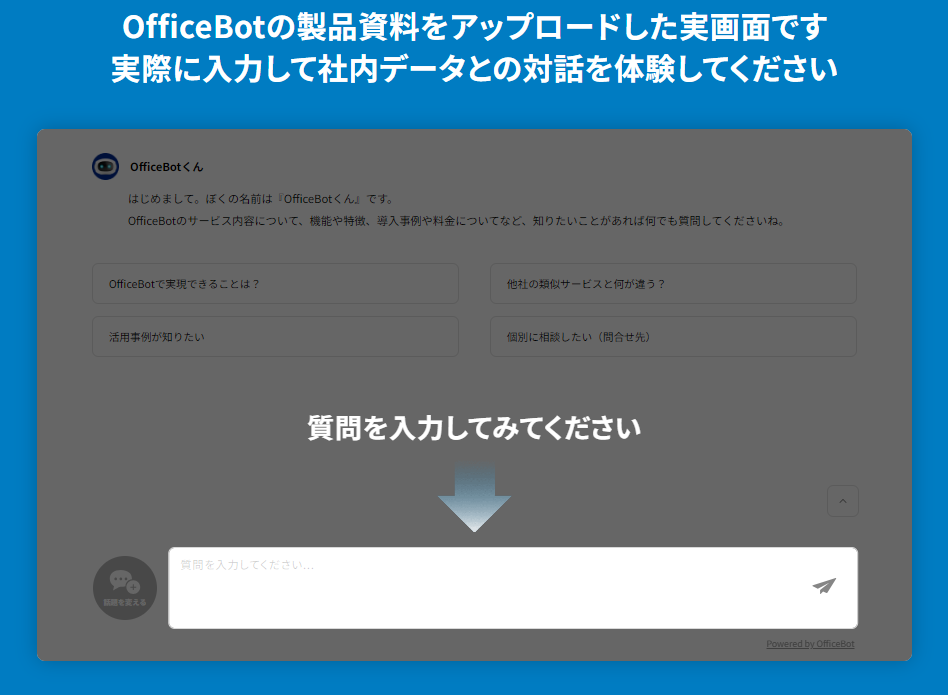

続いて、社内向けのチャットボット「OfficeBot」のおすすめの使い方を紹介します。

OfficeBotの公式サイト内で、OfficeBotの製品資料を学習させたチャットボットに質問を入力します。

出典:OfficeBot公式サイト

入力内容が思いつかない場合は、「よくある質問」を選択して質問することもできます。ここでは、「OfficeBotで実現できることは?」を選択しました。

約5秒で回答が生成されました。

生成された内容は以下の通りです。

OfficeBotでは、社内規定やマニュアル、トラブルシューティング、企画、製品仕様、ベストプラクティスといった既存の企業データを有効活用することで、問合せ対応やナレッジ共有を高いレベルで実現できます。また、業界・業種・規模を問わず、多くの企業が生成AIと情報資産を活用して業務効率化や社内DXを成功させています [1]。

チャットボットが参照したPDFの引用リン��クも添付されています。そのため、ファクトチェックも簡単にできる仕組みになっています。

OfficeBotを使った感想をまとめました。

- 初めてでも簡単に利用できる

- ストレスなく疑問が解消する

- ファクトチェックしやすい

「OfficeBot」は、シンプルな画面デザインで非常に使いやすいです。わずか5秒で回答が表示されるため、待ち時間のストレスがなく、スムーズに疑問を解消できます。また、回答には参照元も提示されるので、内容のファクトチェックが簡単にできます。いつでも信頼性の高い情報を得られて、業務を円滑に進められると感じました。

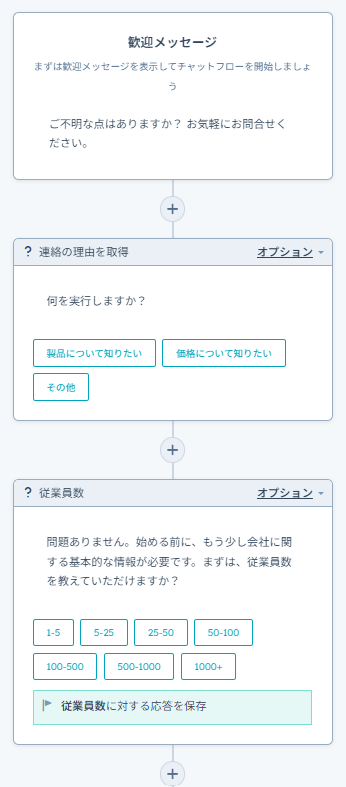

最後に、マーケティングツールのHubspotのおすすめの使い方を紹介します。ここでは、Hubspot内でAIチャットボットを作成します。

- Hubspot作成画面

- HubBotのプレビュー画面

- Hubspotの編集画面

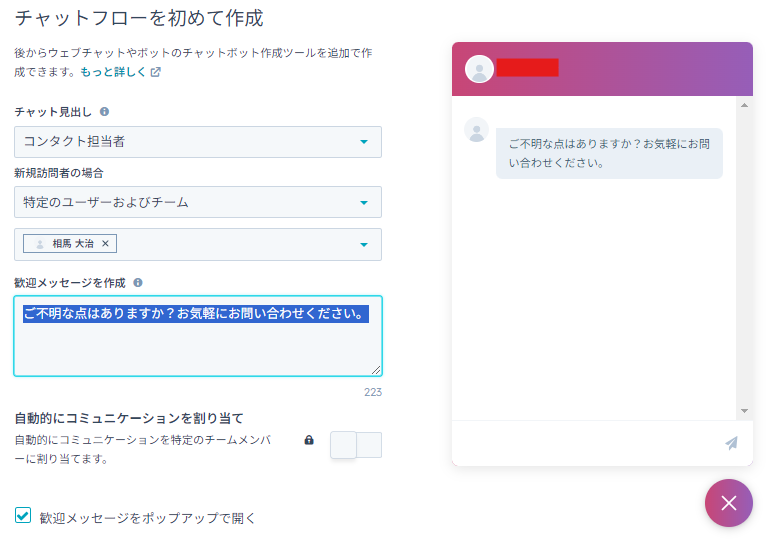

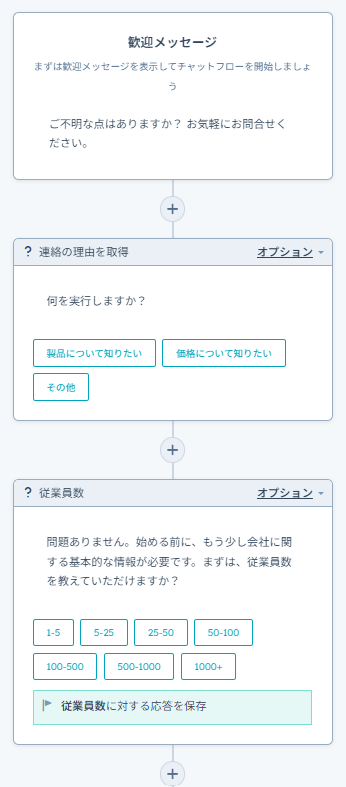

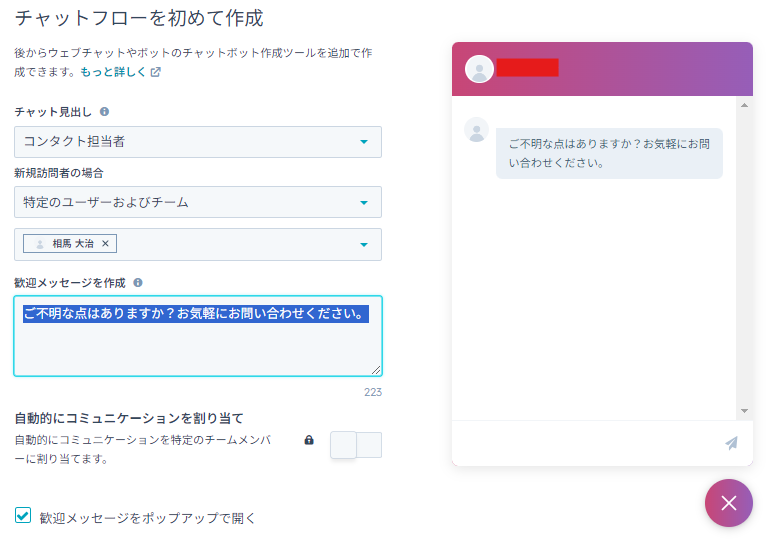

Hubspotの作成画面はこちら。実際にチャットボットを作成していきます。

出典:Hubspot公式サイト

フローに沿って、チャットボットを作成していきます。

チャットのスタイルを設定します。

歓迎メッセージを自由に編集できます。

チャットの提供時間帯を設定します。「24時間無休で利用」を選択することも可能です。

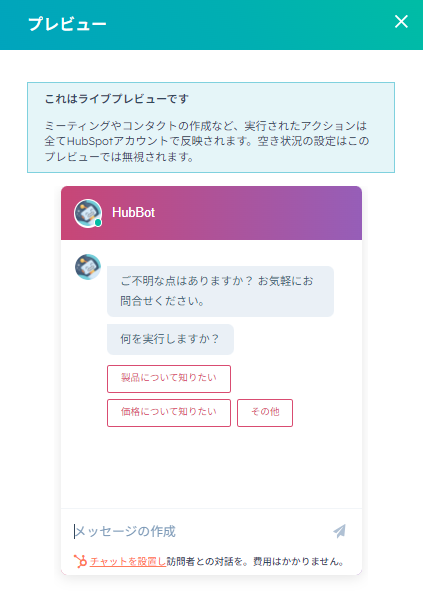

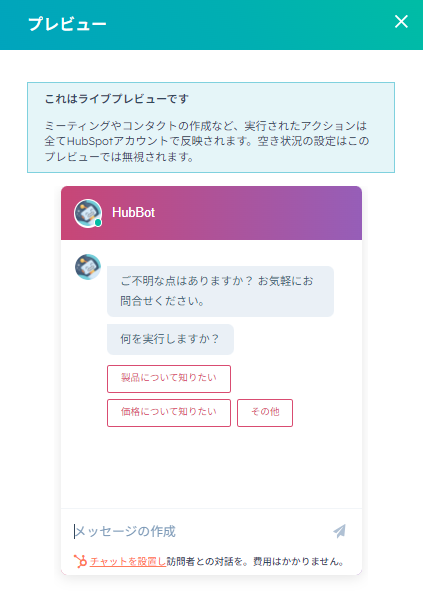

作成したチャットボットのプレビュー画面。先ほど設定した「歓迎メッセージ」が反映されています。

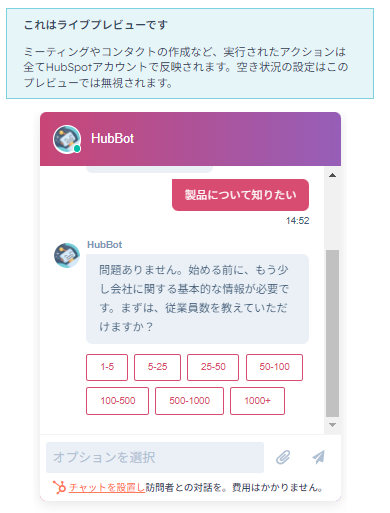

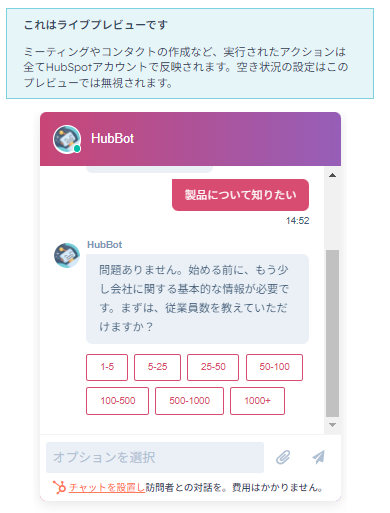

チャットボットの回答を編集したい場合も簡単に編集できます。

編集した箇所がチャットボットに反映されています。

Hubspotを使った感想は以下の通りです。

- ノーコードでチャットボットが作れる

- プレビューを見ながら回答の微調整ができる

Hubspotは、ノーコードでチャットボットを簡単に作成できる点が非常に便利です。専門知識が不要なため、迅速にボットを立ち上げられ、業務に即座に活用できます。また、プレビュー機能により回答を確認しながら微調整が可能で、意図通りの応答を実現しやすいのも大きなメリットです。このような柔軟な設計が、ユーザー体験の向上や効率的な顧客対応に貢献すると感じました。

まとめ:自社に合ったチャットボットを選んで、計画的に導入�しよう

チャットボットの導入期間は、一般的に1週間から3ヶ月ほど。しかし、導入方法や選び方を誤ると、予想以上に時間がかかることがあります。そのため、チャットボットの導入目的や必要な機能を整理し、事前に導入フローを把握することが重要です。計画的に進めることで、スムーズかつ効率的な導入が実現できるでしょう。

チャットボットを導入することで、ユーザーは24時間365日、いつでも気軽に質問ができます。有人対応ではないため質問に対する心理的ハードルが下がり、些細な疑問でも気軽に尋ねることができます。ユーザーがチャットボットとの会話で自己解決することで、結果的にサポートスタッフの負担軽減につながります。

ユーザーの問い合わせ内容によっては、チャットボットだけでは対応が難しく、有人対応が必要となる場合があります。特に、複雑な問題や特殊な状況に関する質問では、専門知識を持ったスタッフの対応が不可欠です。そのため、導入時には「どの範囲までをチャットボットに任せるか」といった、チャットボットと有人サポートの役割分担を明確にすることが重要です。

チャットボットの導入費用の相場は以下の通りです。

タイプ | 初期費用 | 月額費用 |

|---|

シナリオ型 | 無料~5万5,000円程度 | 1,500円~25万円程度※月額費用は1万円弱~数万円程度のものが多数 |

AI型 | 無料~100万円 | 2万9,800円~100万円程度 |

チャットボットの価格・料金は、開発や構築等を含む初期費用と月額費用、オプション料金で決まります。費用はQA数や機能数に比例して上がり、シナリオ通りに返信する「シナリオ型」と、AI搭載の「AI型」で異なります。

運営に関するお問い合わせ、取材依頼などはお問い合わせページからお願いいたします。